てんぷらが苦手なのに、断りづらい、残しづらい。そんな「逃げにくさ」を感じたことはありませんか?

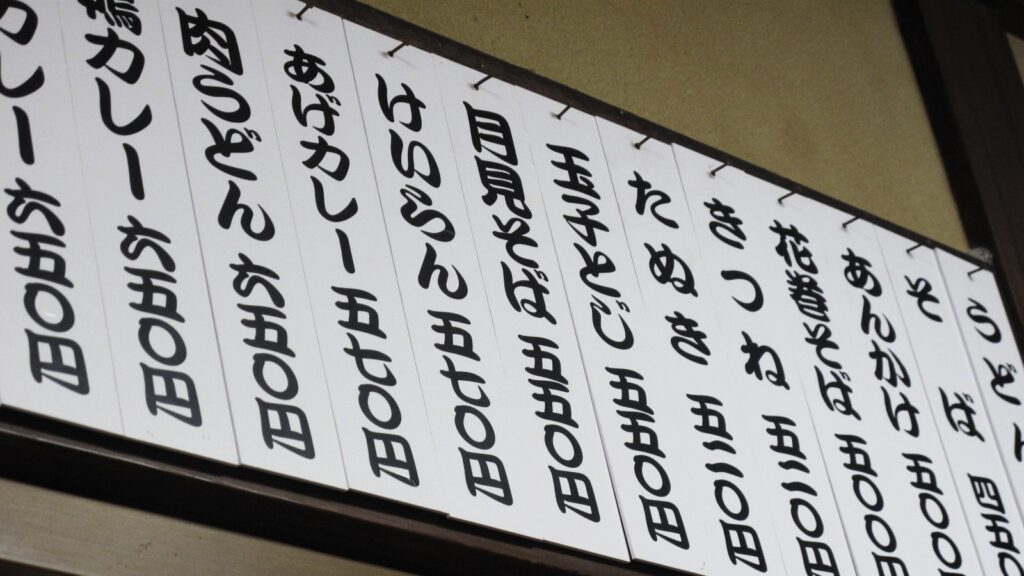

法事や旅館、そば屋やうどん屋など、てんぷらは意外と避けにくいタイミングで登場します。

この記事では、そうした状況をやり過ごすためのちょっとした工夫や、無理なく付き合うためのテクニックをまとめました。

この記事を読むことで、場の空気を壊さず、胃の負担も抑えながらてんぷらとうまく付き合うためのヒントが見つかります。

てんぷらが苦手な人

てんぷらを嫌っている人の割合と、その理由

意外に思うかもしれませんが、てんぷらが「嫌い」と感じている人はかなり多いようです。実際、好き嫌い.comの調査によれば、この記事の投稿時点で79%の人が「てんぷらは嫌い」と回答しています。

てんぷらというと「みんな大好きでしょ?」という前提があるぶん、「実は苦手で…」とはなかなか言い出しにくい空気もあるのかもしれません。

よく聞かれる理由としては、「脂っこくて胃にもたれる」「素材の味がわからない」「冷めるとおいしくない」「油のにおいが苦手」など。

中には、衣の食感や食べてるときの音が気になるという声もありました。

徳川家康はてんぷらで死んだ―現代にも通じる教訓

歴史好きの間では有名な話ですが、「徳川家康は鯛のてんぷらを深夜に食べて体調を崩し、そのまま亡くなった」という説があります。

当時の医療水準や保存環境を考えれば今とは比較にならないものの、重たい料理を夜遅くに食べることがどれほど体に負担になるかを象徴する話でもあります。

現代でも「夜遅くにてんぷらを食べたら胃がやられた」という人は多いはず。家康の逸話は、てんぷらという料理が持つ“うっかりのリスク”を、あらためて思い出させてくれます。

「てんぷら好き」が前提になりすぎていませんか?

てんぷらは、和食の中でも「みんな好きでしょ?」という前提が強く存在している料理です。特に旅館の夕食や会席料理などでは、てんぷらが“主役級の一皿”としてコースの中盤に登場します。

でも苦手な人にとっては、出てきた瞬間から困る料理でもあるんです。食べないと「なんで?」と思われそう。でも無理して食べると、胃がやられる。

たとえば「えび天」のような“花形ネタ”を残すのは、視線が気になって妙に勇気がいる。手をつけないこと自体が空気を乱す気がして、黙って箸をつけてしまうのではないでしょうか。

てんぷらって、実は「苦手だ」と言いづらくて残すのも難しい、逃げ道の少ない料理なのかもしれません。

法事・旅館で“天ぷら”をどう回避するか

法事や旅館で出てくる「てんぷら盛り合わせ」。黙って残すのも気まずく、場の空気を壊さないために少しは口をつけざるを得ない場面もあります。

ここでは、そんな“避けられないてんぷら”に対して、胃にやさしく空気も守れるスマートな処理方法と選び方を解説します。

人気ネタは早々に人に譲る

てんぷらが苦手な人にとって、「譲る」という選択肢はとても有効です。

ただし何でも譲ればいいわけではありません。ピーマンやししとうといった「脇役ネタ」を差し出しても相手は喜びません。むしろ「いらない」と遠慮されてしまう可能性すらあります。

だからこそ、えび天、白身魚、いか、かぼちゃなど、「相手がもらって嬉しい主役ネタ」をあえて先に差し出すのがコツ。

それだけで「この人、気前がいいな」「気配りできるな」と好印象を持ってもらえることもあります。

この「人気ネタ譲る作戦」によって自分は食べずに済み、相手は喜び場の空気も整う。これはてんぷらが苦手な人にとっての「逃げ」であり、「戦略」でもあるのです。

てんぷらが苦手な人のためのダメージ最小化テクニック

てんぷらを苦手とする人にとって、真に怖いのは「一口目の油の圧」です。どれだけ場の空気に気を配っても、体がついてこなければ意味がありません。

そこで、残った「脇役ネタ」をどう処理するか。ここでは胃と体へのダメージを最小限に抑えるための、具体的な6つの方法を紹介します。

最初の一口は「おろしポン酢」か「レモン」でスタート

油の“コーティング感”を中和し、酸味が唾液と胃液の分泌を促進してくれます。いきなり「うっ」と来る感じを防ぎ、軽やかに口に運べます。

一口ごとに「温かい汁物」か「白湯」で流し込む

ぬるいほうじ茶や味噌汁、吸い物などが理想。油を胃の中で停滞させず、流れをつくります。冷水は逆効果なのでNGです。

天つゆよりも「レモン」「かぼす」や「酢」を衣にかける

酸で“油の膜”を崩すと、口に入れたときの“飲み込む重さ”が格段に軽減されます。

食べる順番は「軽いネタ → 重いネタ」が鉄則

ピーマン・ししとう → にんじん・れんこん → 白身魚・えび → なす・しいたけ・かき揚げ。この順番を守るだけで、途中で“もう何も入らない…”という事態を防げます。

衣は完全にはがさず「ちょっとだけ」減らす

衣の厚みをほんの少し削るだけで脂質は30%カット。「見た目はそのまま、負担は減らす」これがポイント。

食後は「温かいお茶」で口を整えて、5分だけ座って休む

すぐに動くと胃の血流が止まりやすく、消化不良につながります。食べ終えたら、ひと息ついてから立ち上がる。これだけでも後の疲れ方が全然違います。

食べるべきてんぷら・回避すべきてんぷら

自分でてんぷらを選べる場面(たとえば大皿料理の取り分けや、セルフうどん店でのトッピング選びなど)では、どのてんぷらを選び、どれを避けるかの判断が必要です。

ここでは「カロリー」という観点で「食べるべきてんぷら」と「回避すべきてんぷら」を整理します。

食べるべきてんぷら

盛り合わせに登場するてんぷらの中で、1個あたりのカロリーが比較的低いものは以下のとおりです。(※実際のカロリーはネタの大きさや衣の量によって前後します)

- ししとう:約35kcal

- ピーマン:約35kcal

- いんげん:約35kcal

- れんこん:約50kcal

- 白身魚:約70kcal

- 海老(小中):約70kcal

- イカ(一切):約80kcal

回避すべきてんぷら

盛り合わせに登場するてんぷらの中で、1個あたりのカロリーが比較的高いものは以下のとおりです。(※実際のカロリーはネタの大きさや衣の量によって前後します)

- かき揚げ(小):約180kcal

- なす(縦切り):約100kcal

- さつまいも:90〜100kcal

- 椎茸(肉厚):約85kcal

- 舞茸(大):約80kcal

- かぼちゃ:約80kcal

女性に人気のてんぷらが意外に地雷なワケ

なす、かぼちゃ、しいたけ――これらは「ヘルシーそう」「野菜だから軽い」と思われがちで、女性に人気のてんぷらネタです。ですが実はこれらはどれも油を非常によく吸う素材なんです。

例えば「なす」はスポンジのように油を吸い込み、「かぼちゃ」や「しいたけ」も厚切りになるほど衣の内側にまで油が入り込みます。

「かぼちゃだけなら食べられる」と選んだ結果、想像以上に胃が重くなる自爆パターンは珍しくありません。

見た目や印象だけで選ぶと思わぬダメージにつながるのがてんぷらの怖さ。野菜系だから安心という固定観念は一度疑ってみた方がよさそうです。

そば屋・うどん屋でてんぷらを回避するメニュー選び

そば屋やうどん屋では、付け合わせにてんぷらや揚げ物が定番になっていて、苦手な人にとっては選びにくさがあります。でも「ざるそば」や「素うどん」だけでは、物足りないというのが本音。

そこでここでは、てんぷらを避けつつも満足感があり、栄養バランスにも優れたおすすめメニューを紹介します。

鴨南蛮そば・うどん

鴨肉は良質なタンパク質と鉄分を含み、脂肪分も比較的あっさりしていて消化にも優しい肉です。またねぎには消化促進作用があり、身体を温める効果もあるため、冷えやすい体質の方にもおすすめです。

さらに温かい汁で食べることで胃をリラックスさせながら食事ができるのもポイント。そばを選べば抗酸化作用のあるルチンも摂取でき、栄養バランスとしても優秀な一品です。

この鴨南蛮そばはこちらの記事でご紹介しています。

豚肉つけ汁そば・うどん

豚肉はビタミンB1が豊富で、疲労回復をサポートする働きがあります。

特にねぎや生姜が入った温かいつけ汁との組み合わせは胃をじんわり温めてくれるので、体にやさしく、かつ食後のもたれ感も少なめ。

冷たいそばやうどんと温かいつけ汁を合わせることで食感のコントラストと満足感が得られつつ、油の摂取も抑えられるため、てんぷら抜きでも十分満足できる“整えメニュー”としておすすめです。

この豚肉つけ汁そばはこちらの記事でご紹介しています。

まとめ

てんぷらが苦手な人にとって、「避けたいけど避けられない」という状況は意外と多いものです。好き嫌いを主張しにくい空気、そして断ることが難しいシーン。

そのどちらにも挟まれて、なんとなく無理して食べてしまっている人、きっと少なくないはずです。

この記事では、「譲る」「整える」「選ぶ」という3つの視点から、てんぷらとのうまい付き合い方を整理しました。

てんぷらを無理して食べる必要はありません。でも完全に拒絶するのも難しい。だからこそ、自分の中に“対処の選択肢”を持っておくことが大人の食事術なんだと思います。

苦手なものを避けるのは悪いことではありません。でもその避け方次第で印象が変わり、体のダメージも変わる。そんな小さな知恵をこの記事の中でお伝えできていたらうれしいです。

編集後記

私自身はてんぷら、わりと好きなほうなんです。なのでてんぷらは「日本人みんなが好きな料理」だと思っていました。でも調べてみると、意外にも「苦手」と感じて困っている人が多いことがわかり、これは記事にすべきだと感じたのが今回のきっかけです。

てんぷらって法事や旅館の食事、会席料理など「外せない場面」でよく出てくるものなんですよね。そんなときにどうやって上手く処理(?)するか、しかも無理せず胃へのダメージも抑えたい。そういう観点で、今回は栄養学的なアドバイスも取り入れて構成しました。

私自身も昔はそば屋に行けば「天ざる」、セルフうどんでは「天ぷらを山盛り」…というタイプだったのですが、最近はてんぷらをあまり食べなくなりました。(年齢的な問題でもあります)

そのため今はもっぱら豚肉つけ汁そば・うどん派です。温かいつけ汁に冷たい麺というバランスがちょうどよくて、栄養価の面でも優秀。最後にそば湯まで楽しめるのも◎です。

てんぷらは華やかだけれど、年齢や体調によっては付き合い方を考えるべき料理なのかもしれません。この記事が、「てんぷら、どうしよう…」と悩む誰かのヒントになれば嬉しいです。

コメント