都市開発によって形づくられた土地の中に、誰にも目的地とされない場所があるとしたら…。そこに興味を持つ方に向けた記事です。

荒川中洲南端は、Googleマップには存在していても詳細情報も観光案内もない都市の“先っちょ”。

この記事では実際に徒歩で現地を訪れ、都市開発の産物でありながら静かに存在し続けるこの場所の空気を記録しました。

読み進めることで、整備された都市の中にも意図せず生まれた静寂や孤独を味わうことができること。

そして、誰もが見過ごす場所にも歩くことでしか得られない体験があることに気づいていただけるはずです。

都市の中に存在する、謎の先端・荒川中洲南端

西葛西駅から始まる、知られざる探検のスタート

今回の探検のスタート地点は、東京メトロ東西線の西葛西駅でした。普段あまり訪れる機会のない土地に降り立った瞬間、まず感じたのは「ここ、本当に東京なのか?」という不思議な感覚です。

駅前にはガード下に広がる商店街があり、全国チェーンの飲食店から個人店まで、思った以上に賑わいがありました。

食べ物に困ることはまずなさそうな安心感がありましたが、意外だったのはトイレの少なさです。これから向かう荒川中洲南端は、当然途中にコンビニもトイレもありません。

駅の改札内でトイレを済ませておくのが、今回の探検における最初の重要ミッションでした。

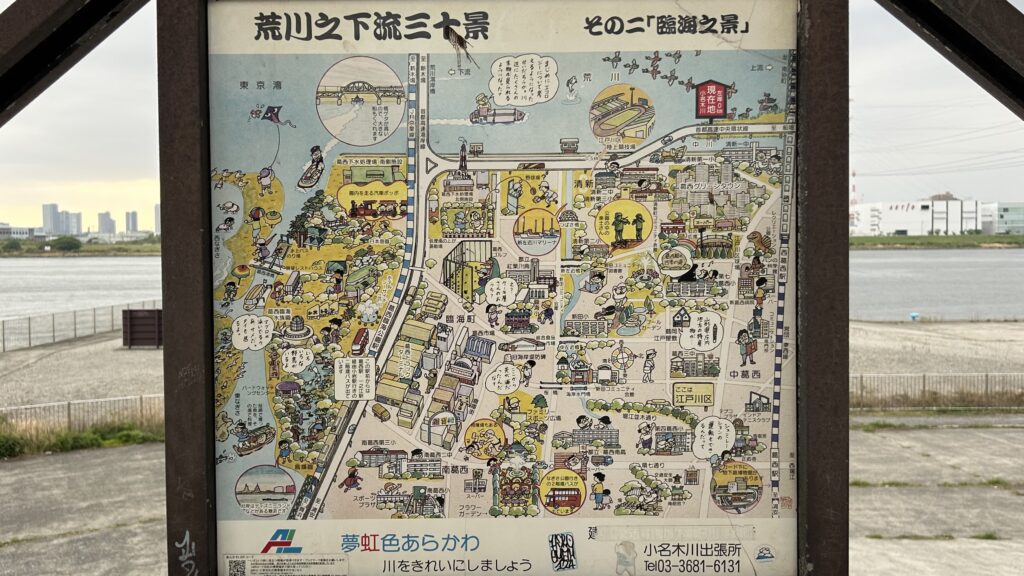

Googleマップに浮かぶ「ぼんやりとした中洲」の正体

目的地である荒川中洲南端は、Googleマップで見ると川の流れの中にぽつんと存在する「先っちょ」のような場所です。航空写真で見ると輪郭こそ分かるものの、詳細な情報はほとんどありません。

アクセスもバスや公共交通機関では難しく、必然的に自転車か徒歩で向かうしかありません。地図上では存在が確認できるのに、具体的な案内が一切ないこの場所。

これこそが「都市探検」の醍醐味です。誰も注目しない、誰も目指さない。しかし確かにそこに存在している。そんな場所にあえて歩いて向かうことに、妙なワクワク感を覚えました。

誰も目的地にしない場所へ、なぜ向かうのか?

普通の旅や探検であれば、もっとわかりやすい観光地を目指すかもしれません。しかしこの今回「誰もわざわざ目指さない場所」をあえて目指します。

それはそこに「都市の中に隠れた余白」が存在しているからです。都市開発が進み、ほとんどの土地が何らかの形で管理・利用されている現在、こうした“余白”はどんどん少なくなっています。

地図には載っていても、実際に行く人はほとんどいない場所。そこには都市のもう一つの顔が隠れています。だからこそ足を運び、自分の目で確かめる価値があるのだと改めて感じました。

徒歩で向かう、都市探検のリアル

清砂大橋では降りられず、葛西橋から先っちょへ

Googleマップを頼りに歩き始めた私たちは、清砂大橋からそのまま中洲へ降りられると考えていましたが、実際には清砂大橋は中洲部分と立体交差しており、降り口は存在していませんでした。

地図上では最短ルートに見えたものの現地では利用できないことを知り、大きな誤算となりました。

Googleマップでリカバリーを試みたところ1時間38分の迂回を提示され一瞬立ち尽くしましたが、あきらめずに北上を続行。

結果500メートルほど北にある葛西橋から無事に中洲へ降りることができました。追加の所要時間は30分ほど。

思わぬ遠回りとなりましたが、この誤算もまた探検らしいハプニングとなり、記憶に残る道のりとなりました。

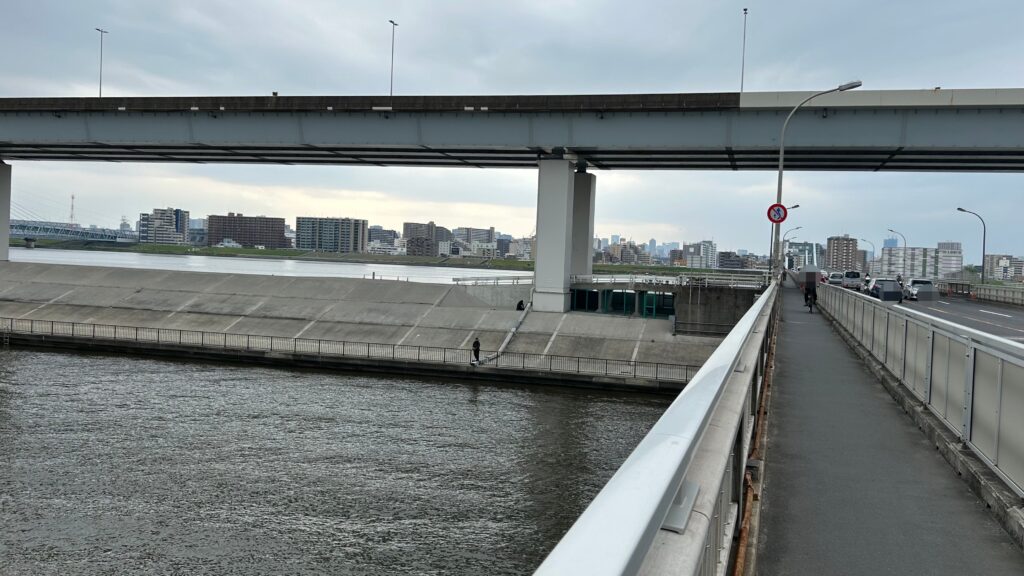

高架下を歩く、無機質な道のり

葛西橋から中洲へと続く道は、中央環状線の高架下に沿って伸びる歩行者と自転車専用の道(バイクや自動車は通行できません)でした。

コンクリートに囲まれた無機質な空間が続き、景観の華やかさは皆無です。しかし直射日光を遮る高架の影や、川から吹き抜ける風が心地よく、歩く者にはむしろありがたい環境でした。

舗装された堤防上を時折すれ違う自転車とともに進むこの道は、ただの通路でありながら都市の中にぽっかりと生まれた静けさを感じさせてくれます。

ふと足を止めると空の広さや川面のきらめきが視界に広がり、無機質な風景の中にも確かに存在する豊かさを実感することができました。

徒歩だからこそ見える景色と小さな発見たち

自転車ならあっという間に通り過ぎてしまう道を、徒歩で進むからこそ気づける景色がありました。高架の隙間から覗く空、川面に反射する光、舗装の隙間から顔を出す雑草たち。

人工物に囲まれた空間の中にも自然は確かに息づいていました。都市の中にぽっかりと空いた無の空間を、時間をかけて自分の足で歩く。

その行為自体が都市を違う角度から眺めるためのアプローチになっていました。

何もない場所を歩くことで、むしろ都市の輪郭がよりくっきりと浮かび上がってくる。そんな小さな発見が歩くモチベーションを支えてくれました。

辿り着いた荒川中洲南端、その静けさと存在感

釣り人たちと共有する、都市の余白

中央環状線の下を抜け細い道を進んだ先に、ついに荒川中洲南端が姿を現しました。そこはGoogleマップで想像していた以上に静かで、広々とした空間でした。

周囲には観光地らしい華やかさも特別な施設もなく、ただ川と空と風が存在していました。

目に映るのは釣り人たちの姿。皆自転車でここまで来ている様子で、それぞれが静かに釣り糸を垂らしています。

都会のすぐそばとは思えないほど音も少なく、人々も静かです。この場所は釣り人たちと静かに共有されている、都市の中の「余白」だと感じました。

何もない、ただそれだけがある贅沢

立ってみると、本当に何もない場所だと実感します。舗装はされているものの、設備らしいものも見当たらない。ただ川面を渡る風と水にきらめく光だけがそこにあります。

けれども、だからこそ良い。都会の中で常に何かに囲まれて生きている私たちにとって、この「何もない」という体験は、むしろ贅沢だと感じました。

派手な景観も特別な観光スポットも要らない。ただ静かに流れる時間を感じる。それこそが、この場所を歩いて訪れる最大の価値なのだと静かに確信しました。

静寂と川風に包まれる、非日常のひととき

荒川中洲南端に立ったとき、まず耳に届くのは川を渡る風の音だけでした。車の音も都市の雑踏もここまでは届いてきません。

見上げれば中央環状線の巨大な高架橋が横切っていますが、その存在すらも静寂に溶け込んでいます。目の前に広がるのはただひたすらに広い空と、ゆったりと流れる川。

その空間に自分だけがぽつんと立っている感覚。

この瞬間、都市の中でありながら確かに「どこでもない場所」にいる実感がありました。派手さはなくとも心に深く残る、特別な非日常のひとときでした。

なぜ「何もない場所」を歩いて記録するのか

都市開発によって形づくられた「使われない先端」を歩く

荒川中洲南端は自然の余白ではありませんでした。むしろ都市開発の結果として明確な意図をもって形づくられた土地です。

中川と荒川の流れを人工的に合流させ、治水・流通を最適化するために設計された堤防構造。その一部として生まれた先端が、今回私たちが歩いた場所でした。

上には中央環状線が通り、足元はしっかり舗装され、人工物としての整備が行き届いています。

それでも、そこが観光地にも公園にもならず、誰にも積極的に目指されない存在であることにこの土地の独特な静けさがありました。

形づくられたけれど行き先にはならなかった場所。そこを歩くことに都市探検の新たな意義を感じました。

「形を与えられた場所」に、自分の足で触れる意味

荒川中洲南端は自然に残された土地ではありません。都市開発によって治水や流通を目的に明確に設計され、中央環状線の高架が通り、堤防も整備された場所です。

足元もきれいに舗装され、まさに都市の機能の一部として形づくられた地形でした。

しかしそのように人工的に整備された空間であっても、実際に自分の足で歩き、立ってみると、そこには不思議な静寂と孤独感が漂っていました。

効率と合理性に基づいて生まれたはずの場所に、誰も積極的に訪れようとしない孤独な空気がある。それは地図を見るだけでは決して伝わらない感覚でした。

だからこそこうした場所にあえて歩いて向かい、肌で感じることに都市探検としての大きな意味があるのだと改めて実感しました。

また一つ、歩いて記録した「都市開発の孤独」

今回の探検は、荒川中洲南端という人工地形を歩く旅でした。川と川の合流点に無理やり形作られたこの先端に自分の足で辿り着いた瞬間、あまりにも無言な空間に包まれました。

舗装され、設計され、橋も高速道路も通っている。それなのに誰もここを目的地にしようとしない。その静けさに、言葉にできない存在感を感じました。

私たちはただ「歩いた」という事実をここに刻みました。誰にも求められなかった場所を自らの意志で確かめ記録する。

それこそが都市探検における「意味のないことに意味を与える」営みなのだと、強く実感した一日でした。

まとめ

今回訪れた荒川中洲南端は都市開発によって生まれた土地でありながら、誰にも積極的に目指されることのない静かな空間でした。

中央環状線が頭上を通り、堤防も舗装され、機能的に整備されたこの場所。しかしその一方で、そこには都市の効率性だけでは捉えきれない特有の孤独感と静けさが漂っていました。

地図上で見ればただの先端にすぎない場所も、実際に自分の足で歩き、立ってみることで初めて感じる空気があります。

派手な景色やイベントはありません。ただ都市が形づくった無名の空間を肌で感じる。これこそが私たちが歩いて記録する意味だと改めて思いました。

都市の中に生まれた静かな空白を、これからも一歩ずつ確かめていきたいと思います。

なお、今回の歩き旅の道中や西葛西駅周辺の街歩きの様子については、カニカカ日誌の方でゆるっとまとめております。道中の雰囲気をもっと知りたい方は、ぜひこちらもあわせてご覧ください。

編集後記

今回は「荒川中洲南端」というテーマで歩いた記録を記事にまとめました。実はこの場所、ずっと以前から気になっていたスポットでした。趣味でGoogleマップを眺めていると、東京周辺でどうしても目に留まる“先っちょ”がここでした。

実は過去にも一度、訪れようとしたことがありました。しかしその時は途中で雨に降られ、しかも中央環状線の高架下から外れて歩かねばならない箇所もあり、心が折れて引き返した苦い思い出があります。今回は2度目の挑戦で、ようやく無事に到達することができました。

ただ正直に言えば、現地に立ったときの感動はそこまで大きなものではありませんでした。中央環状線の橋梁構造や、無機質な堤防の整備された美しさには「おっ」と思う瞬間はありましたが、いわゆる「絶景」とか「すごい達成感」という類のものではなかった、というのが率直な感想です。

水質も特別きれいなわけではなく、釣りを楽しむ人たちが静かに過ごしている、そんな場所でした。

むしろ先っちょに到達するまでの高架下、また西葛西の活気ある街並みや、中洲を歩く間に感じた川風や光景のほうが心に残ったかもしれません。

今回の記事は少し不完全燃焼な印象も否めませんが、それでも「気になっている方に実際の様子を伝えることができたなら」という思いでまとめました。少しでもお役に立てれば嬉しく思います。

コメント