「茨城百景 牛久沼碑って、どこにあるの?」「そもそも、何があるの?」そんな疑問を持った方に向けた記事です。

昭和25年に選定された名勝でありながらネット上にも情報が少なく、訪れた人の記録もほとんど見当たりません。

この記事では実際に現地を歩いた視点から、牛久沼碑の立地・雰囲気・周辺の文化的スポットまでを丁寧に紹介します。

観光地ではないけれど、確かに「何かが残っている」場所。

その静けさの中にある価値を記録として残すための記事です。知られていない場所を、そっと訪れたい人にこそ読んでほしい内容になっています。

茨城百景 牛久沼碑とは?:静かに残された記念碑の正体

昭和25年選定の茨城百景と「牛久沼碑」について

「茨城百景」とは、昭和25年(1950年)に茨城県観光協会などが県内の名所100選を選定した事業です。

その中のひとつとして登録されているのが、この「牛久沼之碑」。牛久沼の北端、岬と呼ばれるエリアの丘の上にひっそりと立つ記念碑です。

正面には堂々と「茨城百景 牛久沼」と刻まれ、裏面には選定年や選者の名前が刻まれています。それにもかかわらず、現地でこの碑を訪れる人はほとんどいません。

SNSや旅行サイトにも情報は少なく、Googleマップの口コミもわずか20件程度(本記事執筆時点)。この「目立たなさ」こそが、牛久沼碑の最大の特徴かもしれません。

岬の丘に佇む記念碑はなぜ「語られない」のか

観光地というにはあまりに静かで、案内板もなければ立て札もない。牛久沼碑は、ある意味「放置されている」と言っても差し支えない存在です。

ただしそこには荒廃や放置の空気はなく、草は刈られゴミもなく、碑は丁寧に維持されています。

なのに誰も語らない。これは「知る人ぞ知る」という言葉では片づけられない、空白のような感覚を生み出します。

昭和の名勝であるにもかかわらず観光地化されない。あるいはされないことで何かが守られている。そう思わせるような、静かで不思議な空気をまとった場所でした。

隣にある泊崎大師堂が放つ静けさと存在感

牛久沼碑のある泊崎大師堂。弘法大師を祀るこの小さなお堂は、現地を訪れて初めてその存在感に気づく場所でした。

社殿は小ぶりですが綺麗に整備されており、境内には落ち葉ひとつなく丁寧に清掃された気配が漂っています。

目の前には牛久沼が広がり、午後には逆光が水面を銀色に照らします。参拝目的でなくともベンチに腰かけてしばらく沼を眺めていたくなる、そんな静けさがありました。

碑を目当てに訪れた人が思わず足を止めたくなるのはむしろこの大師堂の方かもしれません。この場所の「本質」は、案外こちらにあるのでは?そう感じさせる存在感でした。

訪れてわかった現地の雰囲気と「写真映えしない美しさ」

整備されすぎず、手入れはされているというバランス感

現地に到着してまず感じたのは、「整備されているのに、観光地っぽくない」という不思議なバランスでした。

雑草はきちんと刈られていて、ベンチも配置されている。落書きもゴミも見当たらず、誰かの手が入っているのは明らかです。

けれども看板や案内が整備されていないことで「何も説明されない」空間が保たれている。観光のために作られた景色ではなく、「あるものがそのまま残されている」風景。

こうした余白の多い整備の仕方は静けさを壊さず、訪れた人だけにそっと語りかけてくるような魅力を生んでいました。

人がいないことで完成している空間設計

私が訪れたのは休日の午後でしたが、驚くほど人がいませんでした。碑の前にも大師堂にも、誰一人いない。音といえば、風の音、鳥の鳴き声、そして時おり遠くを通る車の音だけ。

その静けさの中にいると、「誰もいない」ことが逆に空間の一部として機能しているように感じられます。ベンチはあっても、誰も座らない。祠はあるけれど、誰も手を合わせない。

でもそれがちょうどいい。この場所は「人がいないことで完成している空間」だと感じます。訪れた瞬間、静かさそのものが演出ではないと分かる。そんな感覚がありました。

「碑+沼+空」の構図が映えより記録を誘う一枚に

牛久沼碑は、いわゆる「映えるスポット」ではありません。インスタ的な派手さはなく、ライトアップもなければ映え角度もありません。それでも、記録に残したくなる風景がありました。

特に「碑+沼+空」の構図は誰にも邪魔されない視界の抜けがあり、静かで強い一枚を撮ることができます。これはSNSで「いいね」を取るためではなく、自分自身が後から見返したくなるような写真。

牛久沼碑の本当の魅力は「派手に見せないことで静けさを守っている」こと。その構図の中に立ったとき、私はそれを記録に残したいと思いました。

アクセスは不便?実際に行って感じた「地形のハードル」

車で訪れるなら知っておきたい駐車場のリアル

牛久沼碑へ車で向かうと、Googleマップのナビ通りに問題なく到着できます。

現地には碑のすぐ目の前に舗装された無料駐車場があり、トイレも完備。非常に清潔感があり、車の出入りもスムーズです。

案内看板こそありませんが道はわかりやすく、初めての人でも迷う心配はありません。この駐車場は岬食堂の利用者とも共有されているため、特にランチタイムは若干混雑する可能性も。

ただしそれ以外の時間帯であれば十分なスペースがあり、10台前後は停められそうな広さがあります。車で訪れるには非常に安心できる条件が揃っています。

バス+徒歩でも到達可能な「地味に現実的」ルート

一見すると「車じゃないと無理そう」と思われがちな牛久沼碑ですが、実はバス+徒歩でも十分アクセス可能です。

最寄りの「富士見台」バス停からは、住宅街を10分ほど歩くだけ。道幅も整備されていて、坂もきつくなく、観光客でも安心して歩けます。

注意すべきはバスの本数で、1時間に1本以下の時間帯もあるため、事前に時刻表の確認は必須。逆に言えば、時刻さえ押さえておけば公共交通でもまったく問題ありません。

むしろ「駅から遠そう」と思われがちな場所だからこそ、この「意外と行ける感」はポジティブにアピールできるポイントです。

「一周できそうでできない沼」が生む心理的ギャップ

地図を見ると、牛久沼は一見ぐるっと一周できそうな構造に見えます。

しかし実際には、途中で道が切れていたり、突き出した岬によって行き止まりになっていたりと、「あと少しでつながりそうなのに、つながらない」地形が多く存在します。

特に牛久沼碑がある岬のエリアは、半島状に突き出しているため通り抜けができません。これが想像以上に大きな「気持ちの引っかかり」になります。

「せっかくだから一周しよう」と思っても、どこかで引き返さなければならない。この構造そのものが、牛久沼を「気軽に歩けない沼」として印象づける一因にしているのかもしれません。

記念碑周辺に残る、静かな文化と地元の記憶

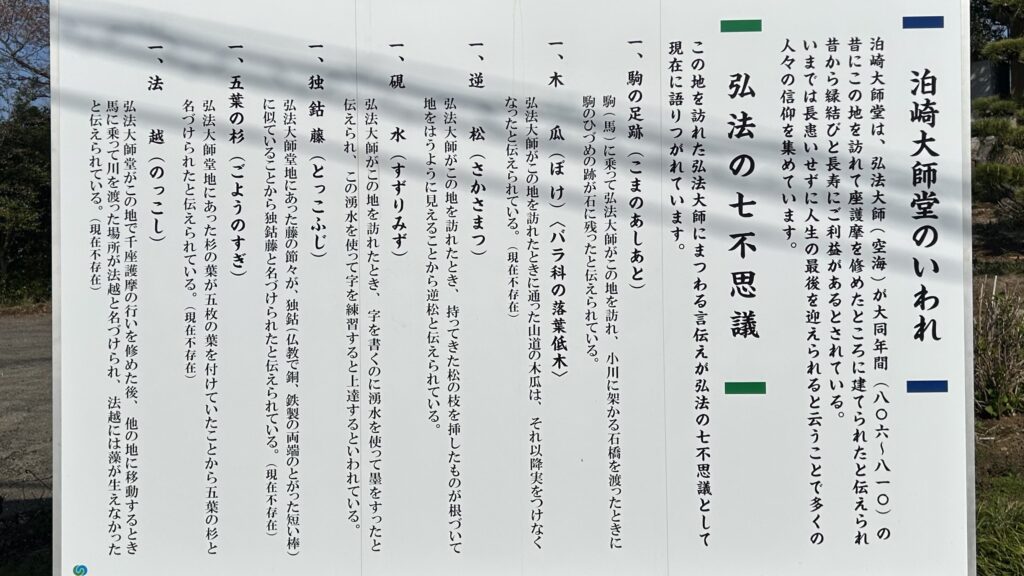

泊崎大師堂と「弘法の七不思議」の読み物的面白さ

泊崎大師堂は弘法大師を祀った小さなお堂です。印象的だったのは、宗教施設でありながら「文化的な読み物」としての側面も持っていたこと。

境内には「弘法の七不思議」を紹介する案内板があり、地域に伝わる伝承をユーモラスかつ簡潔に紹介しています。落ち葉ひとつない清潔な境内、整備されたベンチ、静かな空気。

誰もいないのに誰かがきちんと管理している。そんな見えない手の存在を感じさせる場所でした。観光地というよりも、「物語が静かに保存されている場所」として印象に残ります。

七浦弁財天と弘法の硯水が語る「土地と信仰の距離感」

牛久沼碑のすぐ下にある七浦弁財天、そしてそこから徒歩数分の弘法の硯水。どちらも案内板こそあるものの、積極的に観光客を呼び込むタイプの場所ではありません。

特に弁財天は、鳥居をくぐると沼を背にした静かな祠が現れます。湖面に近いせいか空気がひんやりしていて、思わず声を潜めたくなるような感覚に包まれました。

弘法の硯水もまた伝承に基づいた湧き水スポットで、木に囲まれた小さな広場にひっそりと存在しています。どちらも派手さはありませんが、「静けさそのものが信仰とつながっている」場所でした。

岬食堂という「地元の中にある観光」のリアルな居場所

牛久沼碑のすぐ隣にある岬食堂は、老舗のうなぎ屋さんです。外観は古風で、昭和の香りがそのまま残るような佇まい。

Googleマップでは場所の区別がつきにくく、泊崎大師堂・牛久沼碑と敷地が一体化しているように見えるのも面白いポイントです。

駐車場は大師堂・牛久沼碑と共有のような扱いで、訪問者も自然に行き来している様子が見受けられました。

観光地っぽくはないけれど地元にしっかり根づいている。そして観光客にとっては「いい意味でちょっとだけ非日常」を感じられる場所。

このエリアに漂う「無理に見せようとしない自然さ」の象徴のような存在です。

もう少しだけ広げる「余白観光」

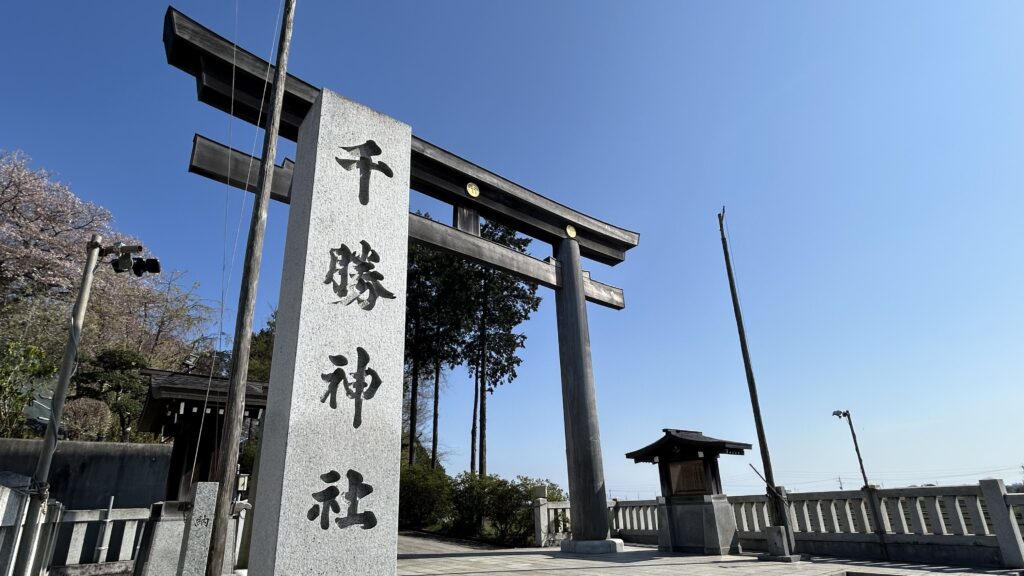

千勝神社:一段明るい暮らしと信仰の拠点

牛久沼碑から車で数分の場所にある千勝神社は、周辺で最も「整っている」拠点感のある神社でした。大鳥居から続く石畳の参道、広々とした境内、丁寧に手入れされた植栽。

ここには地元の人の生活と信仰が自然に共存している雰囲気があります。観光というより、「日常の中の祈り」が根づいている場所です。

境内には祠や石碑、案内板が点在しており、少し歩くだけで土地にまつわる物語が拾えるのも魅力。

牛久沼碑や大師堂が持つ「閉じた静けさ」とは対照的な「開かれた信仰」の風景に出会えるスポットでした。

ジューススタンド ベルファームで「人間的リセット」

牛久沼の空気感にちょっと疲れたとき、リセットにちょうどいいのが「ベルファームつくば」というジューススタンド。

千勝神社から農道を数分走ると、畑の中にぽつんと現れるプレハブ風の建物があります。周囲には畑と空しかなく、まるで映画のセットのような不思議な風景。

ここでは季節のフルーツや野菜を使ったスムージーやジュースが売られていて、木製ベンチに腰かけて飲む一杯はちょっとしたご褒美のようです。

誰とも喋らず、ただ風と味覚に包まれる時間。観光地では得られない「人間的なリセット」がここにはありました。

牛久沼水辺公園:ほっとする沼、休める場所

牛久沼の北側にある「牛久沼水辺公園」は、沼の景色をほっとした気持ちで眺められる貴重な場所です。整備された芝生と桜並木、東屋とベンチ、沼に浮かぶボートの姿。

ここには「鑑賞されることを想定された牛久沼」があります。碑や大師堂のような「静かな祈り」とは違い、ここには「気楽に腰を下ろせる余白」があるのです。

取材日は休日の午後でしたが人も少なく、鳥のさえずりと水の音だけが心地よく響いていました。旅の最後に立ち寄るなら、ここがちょうどいい。心がほどけて、少しだけやさしくなる場所です。

牛久沼碑が語られにくかった理由と、語る価値

「岬」という通り抜けられない立地がすべてを決めていた

牛久沼碑のある場所は、「牛久沼の先端」とでも言うべき岬の突端にあります。この岬は完全な袋小路で、通り抜けができない地形。つまり「目的がない限り、誰も来ない」場所です。

これは観光地としては致命的でもあり、だからこそ「守られた」とも言える条件でした。実際に歩いてみても道はある、景色も悪くない、けれど人の流れが発生しない。

そこには偶然ではなく、地形が決定づけた「語られにくさ」が存在しています。誰にも見つけられないからこそ、ここに静かに残っていた。その事実が、何より象徴的でした。

「用がある人しか来ない」場所だから守られてきた風景

牛久沼碑のある一帯は、岬食堂を目的に来る人、泊崎大師堂に参拝する人、そのどちらかしか訪れません。

通りすがりに立ち寄る人がいないこのエリアは観光化もされず、宣伝もされず、ただひっそりと手入れだけがされ続けている不思議な空間です。

訪れたとき、草は刈られ、落ち葉はなく、祠は整っていました。でも誰もいなかった。観光地として成功しなかったからこそ、逆に「土地としての静けさ」が残っている。

これはもしかすると、奇跡的なバランスで成り立っている風景なのかもしれません。

観光ではなく「記録」としての価値が残るという静かな意志

牛久沼碑は「映え」や「にぎわい」とは無縁の場所でした。でも、だからこそ訪れた記憶がじわっと残ります。観光地ではないけれど、行ってみると確かに何かがある。

誰かに勧めたいというより、「自分の中に残しておきたい」そんな場所です。

碑と空と沼の写真を撮ったとき、「この風景は誰にも説明できないな」と思いました。それでも、どこかでこの景色を記録しておきたい。語られない場所を語ってみたい。そんな気持ちがふと湧いてくる。

牛久沼碑は、そういう「語る理由」を静かに差し出してくる場所でした。

まとめ

牛久沼碑は、観光地としての派手さも、映える要素もありません。でもその場所に立ってみると、不思議な安心感と静けさがじわじわと身体に染み込んできます。

誰もが知っている場所ではない。けれど誰かが記録し続けなければ、そっと消えていきそうな空気がある。

語られないからこそ、語る意味がある。観光でも情報発信でもなく「ただ残っていた風景」を見に行くことの価値を、この牛久沼碑は教えてくれた気がします。

アクセスは決して便利とは言えませんが、それでも行ってみると「行ったこと自体」が心に残る。そんな場所でした。ここにあったこと。今もあるということ。

それを誰かが記録して、そっと語りついでいく。牛久沼碑は、そんな風に続いていく場所なのかもしれません。

編集後記

今回は「茨城百景 牛久沼碑を訪ねて」というテーマで記事を書きましたが、正直なところ牛久沼碑に焦点を当てたのは後付けです。本来の目的は「牛久沼そのものに行くこと」でした。

関東でも上位クラスの規模を誇るこの沼に、これまで一度も足を運んでいなかった。それは沼探検隊として見過ごせない状態で、今回ようやくその状況を是正することになったのです。

とはいえ牛久沼は規模が大きく、訪れるにはそれなりの準備と覚悟が必要。にもかかわらず注目度が低く、観光地としての盛り上がりもない。

要するに「労力に見合う成果が見えにくい」という理由から、これまで後回しにしてきたというのが実情です。

実は今回、本当に伝えたかったのは牛久沼の中に「半島がある」という地形のユニークさ、そしてそれが生む「歩ききれないという絶望感」です。

実際、今回の探索では体力と判断力の限界を考慮し、沼探検隊として初の「途中リタイア」を決断しました。牛久沼の独特な地形による体力的、精神的な重さは本当に想像以上でした。

だからこそ、その半島の先端に佇む牛久沼碑に焦点を当て「地形が人を試す」という体験を静かに記録しておきたいと思ったのです。

コメント